八国联军侵华时的“带路党”

“带路党”一词近来颇为流行,不但常见于国内网络纸媒,亦曾引起外国媒体“关注”

…[详细]。揆诸历史,更有人惊讶发现:八国联军侵华时,已有不少中国民众充当前驱。此类“带路党”,究竟该如何理解?

联军侵华时,主要有三类“带路党”概括而言,八国联军侵华时的“带路党”,大致有三类:一般民众、特殊教民和华勇营。

一般民众选择给联军“带路”,或与本国官兵团民之暴行有关,或利益驱动受其雇用著名报人、《时务报》创始人汪康年在其笔记中曾记载了两个普通民众给联军“带路”的案例。一件发生在联军入北京城之后:“或告余庚子联军既入,有拳匪余孽匿翠微(山),居焰光(寺)者居多,灵光(寺)次之。拳匪无所得食,则以近村富人韩姓至,勒出万金。韩请减,不许,竟杀之。韩之妻子拟控诸所司,知不可恃。或曰迳入城控诸洋人较佳,则果以兵队至寺前,匪犹高卧未知也。闻枪声一排,乃惊起,仓皇出御,尽被杀。”——查义和团确曾一度在焰光寺、灵光寺设坛盘踞,两寺也确曾毁于联军之手。汪氏此说,大概不虚。

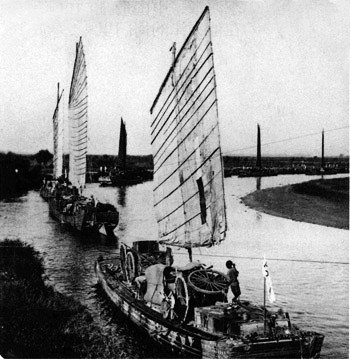

联军自天津前往北京,白河上的平底帆船队。这些船来自当地百姓,其中很大一部分是“华勇营”出面征集而来,每艘船上大约5-6名中国船夫。美国摄影师詹姆斯·利卡尔顿拍摄。

另一案例发生在联军攻击通州之际:“联军将至,驻通州之将领惧,顾无计遁,皖人方长孺者,将领之至戚也,愿代任斯职,大喜,遂弃军去。方领军则奸掠极无状,居民恨甚,洋兵将至,咸赴诉,乃围而歼之,无一人得逸者。是时余在申,见南京人丁二仲,其兄为营中文案,亦死是役。”——汪氏这段记载,或许不确。联军进入通州时,中国守军早已尽数逃走,当不至于有“带路党”引领联军对守军“围而歼之”之事。但中国守军在撤退前,对通州内外的大肆掠略,确曾引起当地民众的极度反感,当地民众亦确曾将这种反感诉诸敌军。俄国《新边疆报》战地记者德米特里·扬切韦次基曾参与此役,据其《八国联军目击记》一书记载:

“(从通州到北京的)沿路村庄里的一些农民告诉我们,东门(总共三个门)是关闭的,前一天从通州逃出来的中国官军驻扎在北京南边一个叫做南海闸的地方。京都只有旗兵和董福祥的军队。其他的村民告诉说,京都已完全没有中国官军。中国的农民从事着和平劳动,他们抱怨着遭到自己国家士兵的抢劫,他们倒水给我们喝,对我们十分恭顺。侦察队收集到这些情报后就往回走,……在回来的路上,有一个中国农村非常友好地接待了我们。村民们用茶水款待我们,并要我们送一些俄国旗给他们。”

此外,亦有民众为利益驱动,而受联军雇用。如自天津到北京,白河上用以运输物资的帆船队,即是在联军半笼络半胁迫下,由中国船主和船夫组织起来的。

…[详细]中国教民是给联军“带路”、“搜集情报”的主要力量联军侵华,以义和团运动为大背景。而义和团运动之大背景,乃中国教民挟洋人之威,于中国传统基层权力结构中另树一帜,造成教民与非教民在具体利益冲突博弈中之不平等。此中逻辑,即便是镇压义和团最力者之袁世凯,亦未曾回避,袁氏曾奏称:义和团之兴起,“实由民、教积怨构成”。如此,当不难理解,何以不少中国教民会积极为八国联军“带路”。

美以美会的英国传教士宝复礼(Frederick Brown)当年曾担任侵华联军的谍报部情报官。在其回忆录《京津随军记》中,有许多关于中国教民充当“带路党”的记载。譬如:

“一个时期,当租界陷于危险绝望的关头,由于射来的炮弹用的是无烟火药,因此找不到炮位。有两个人,一个是年老的中国传教士,另一位是他的儿子,自告奋勇去城里侦察大炮的位置,然后回来报告。另外两个人,通过义和团防线到大沽去把我们的急迫要求报告给海军司令们。一个被捉着投入了海河,另一个也再没有回来。五十个改信基督教的人们,为英国十二磅海军大炮运送炮弹,他们把大炮从一个炮位拖到另一个更有利的炮位,有两次,在敌人重炮轰击之下,炮弹在他们的头上飞过,枪弹在他们的周围嘶鸣,而他们却勇敢地继续着他们的工作,冷静地听从指挥,象是一些毫不怕死的人。他们应当赢得保护,受到无限量的赞美。……牒报部负责为每天的行军准备一张以一英里等于一英寸为比例的地图。图上画着每个村庄和道路,还加上很多侦察员所能得到的情报,如大炮的位置,敌人的战壕,实际上,这地图对指挥官来说就如一张航海图对一个船长一样的重要了。除地图之外,还要写一份对明天行军的说明,说明敌人的大约人数和位置,道路和道路的情况。每位指挥官都有了一份地图和说明之后,部队才准备出发。在我们出发之前,两个教徒学生就已作为侦察员活动了五天了。……这类日常工作天天都在做,而象那样得到的情报则除了借助这些中国基督徒侦察员的帮助之外,是无法得到的。”

…[详细]

左图:美军在天津雇用的独轮车车队,日薪20美分。星条旗下,即美军军需总部。右图:中国教民登船逃离天津。虽有不少教民愿为联军提供情报服务,但据宝复礼披露,“北京获得解救之前,(向使馆传递信息)出到一千英镑,但都被拒绝了,因为很多企图递送信息的人都被杀死了”。美国摄影师詹姆斯·利卡尔顿拍摄。

最有名的“带路党”,无疑是直接参与攻击中国的“华勇营”若要论及联军侵华时最有名的“带路党”,毫无疑问应该是来自威海卫的“华勇营”。 宝复礼一度对联军中的这群中国人感到很好奇:“威海卫军团负责英军所捉到的俘虏。奇怪的是看到这些由中国人所组成的英国军队同他们自己本国人进行作战。……最有趣的,是来自威海卫的英属中国联队手里端着上刺刀的枪,跟在中国俘虏后面,像是得意洋洋的样子。”宝复礼无法理解这些中国人为什么愿意和自己的国家作战,他勉强找到一种解释:“如果他们是来自一个省,他们可能会拒绝同他们作战。但是,他们是山东人,与这京师所在省份的我们的敌人毫无共同之处。”

“华勇营”实际上是英国强租威海卫之后,招募的中国雇佣军。该部队之筹划始于1898年,1899年正式成军。该部初始编制有七个连,步兵连、骑兵连、长枪连、机枪连以及炮队、军乐队、卫生队一应俱全。共有军官、士兵534人,并配备有精通英语的翻译人员。其中,所有尉级以上军官均从英国正规军中调任。这些军官,“自华勇营创立之日起就和他们在一起,在招募到第一个新兵前就已经抵达威海卫了。这些军官都可以说汉语并且都已经通过了测试,他们比任何一个欧洲人都深谙中国人的内在性格和等级观念。”华勇营配备的武器,是清一色的马丁尼-亨利式来复枪,甚至还有当时最先进到马克西姆机枪。其训练参照英国正规军,英国军官对他们的评价是:“他们非常遵守纪律,而且十分自律;他们非常强壮,而且十分坚忍,具有良好地抗疲劳和承当艰苦工作的能力;而且,他们各个都是射击高手,几乎环环击中;他们很好养活,他们似乎对食物没有什么要求,不论是什么,只要是能吃的,他们唯一关心的是食物的数量。”所有士兵签约三年,经其同意,可被派往全球任何地方执行任务。

华勇营早期,主要承担威海卫地区的保卫工作。如驱散当地反英集会、镇压当地反英暴动等。1900年华勇营曾射杀当地民众10余人,酿成威海惨案。联军侵华给了威海卫的英国军官们将华勇营编入英国正规军建制的机会。按英方的报道,似乎华勇营自身也非常希望被派往前线:“在危机发生的时候,威海卫的华勇营强烈要求被派遣到前线去,因为他们在大英帝国的国旗下!但随着时间的推移,命令迟迟没有下达,于是不满开始在士兵当中蔓延。最后,当局终于决定给这个新的军团一次机会,当接到这条命令的时候,威海卫的所有人都兴高采烈!”稍后,华勇营即被编为“中国第一军团”,向北京进发。在天津,该部“从南门第一个冲进了天津的围城,成为最后总攻中占领天津城的英国军队的唯一代表”;在老龙头火车站,这些中国籍雇佣兵和清廷的部队在车厢内展开激烈的肉搏战;在去北京的路上,他们利用自身的种族优势,“对当地百姓礼敬有加”、且“施加了点温柔的压力”,出色地在短短几天内为联军征集了上百艘平底帆船和相应数目的水手、船夫;攻陷北京后,中国军团的主要任务改为在英占区站岗放哨,并参加了联军组织的“紫禁城阅兵”;……概而言之,“华勇营”在联军侵华过程中的表现,正如当年英国随军记者萨维奇•兰德尔所说的那般:“对于这一支新建的团队的表现,事先纷纷臆测,而且,由于叫他们跟自己的亲友作战不免有些不公平与苛刻,有些人真是相当担心。但是,不能怀疑的却是,不管是不是跟亲友作战,他们只要有打战的机会,就打得很好。”英国陆军部以天津城门为图案,为“华勇营”设计军徽以资表彰,亦可见其基本表现。

…[详细]

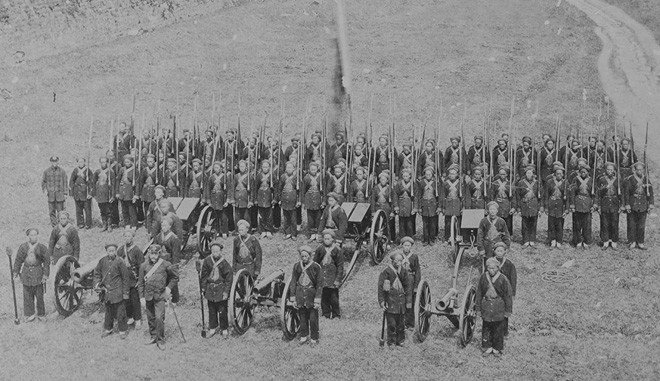

参与围攻天津、通州、北京等役的英军“华勇营”。英国军官巴恩斯观察到:联军紫禁城阅兵时,“华勇营”士兵“脸上充满了鄙夷与不屑和一种非常糟糕的表情”。这种复杂表情究竟该如何解读?可惜没有任何一个“华勇营”士兵留下只言片语。

当日痛定思痛,官方、民间提出两种解决“带路党”的不同模式联军侵华之耻,在庙堂层面,催生出清末新政;在江湖层面,催生出种种救亡思潮。但具体到对庚子年“带路党”问题的反思和补救,官方与民间实有两种完全不同的模式,并最终以官方完败、民间完胜告终。

朝廷继续走“以忠孝为本,以中国经史之学为基”的老路对庚子之役的“带路党”问题,清廷其实早有察觉,谕旨多次针对“奸民”问题有所告诫。如该年六月十六日给直隶总督裕禄之谕旨:“闻直隶秦王岛北塘一带渔船,多有接济洋人情事,即著裕禄迅速派员,严密稽查笼络各渔船,团为一气,为我效用,断其接济”;再如六月二十二日给京城守城王大臣之谕旨:“现在天津一带逃民纷纷来京,难保无奸细及暗藏军火希图混迹情事。著该王大臣等督敕弁兵,于入门时严密盘查,如有形迹可疑及运载巨阃并非货物之人,即行拿办。此外,如有冒充义和团装束,欲图混入者,亦著一并拿究”;七月十三日,又有谕旨给直隶地面各级文武,“据称敌人在紫竹林天津一带连日赶制中国号衣万余件,意欲裹胁奸民乱我军团,请将寻常号衣另加记号,以资辨别”;……以上种种,皆足以证明,清廷对“带路党”问题,其实了然于胸,清末新政对此有所反馈,乃情理中事。

新政虽以“自强”为宗旨,但首当其冲者,乃在收拾人心。收拾人心之首务,则在教育。1902年,清廷颁布《钦定学堂章程》,次年,又颁布《奏定学堂章程》,正式启动教育的近代化改革。按主持制定《奏定学堂章程》的张之洞的说法:“至于立学宗旨,勿论何等学堂,均以忠孝为本,以中国经史之学为基,俾学生心术一归于纯正,而后以西学授其知识”。以“经史”教育巩固“忠孝”理念,以抵御“带路党”现象,无疑是老调重弹。

这种老调重弹,在具体教学科目的章程规定里,表现得更加露骨。以历史教学为例,《奏定初等小学堂章程》规定,“(历史教学)其要义在略举古来圣主贤君重大美善之事,俾知中国文化所由来及本朝列圣德政,以养国民忠爱之本源。”《奏定高等小学堂章程》规定:“(历史教学)其要义在陈述黄帝尧舜以来历朝治乱兴衰大略,俾知古今世界之变迁,邻国日多,新器日广;尤宜多讲本朝仁政,俾知列圣德泽之深厚,以养成国民自强之志气,忠爱之性情。”《奏定中学堂章程》规定:“先讲中国史,当专举历代帝王之大事,陈述本朝列圣之善政德泽,暨中国百年以内之大事;次则讲古今忠良贤哲之事迹……”如此念念不忘地强调“本朝仁政”、“ 本朝列圣德政”,恍若没有爱新觉罗,天下万民就没了活路一般。此等陈腐论调,对底层民众能产生何种效应,自然可想而知。

…[详细]

法国军队翻墙进入北京城。从照片中可以清晰地看到许多中国人的身影。

民间敏锐地意识到“带路党”之繁盛,乃国人缺乏民族意识、尚无民族认同之缘故与朝廷穿新鞋走老路不同,民间救亡思潮,在庚子年后,迅速转向了“民族主义救中国”的新套路。改良派的梁启超讲:“民族主义者,世界最光明、正大、公平之主义也,不使他族侵我之自由,我亦毋侵他族之自由。其在于本国也,人之独立;其在于世界也,国之独立。使能率由此主义,各明其界限以及于未来永劫,岂非天地间一大快事?”革命派的《浙江潮》杂志也说:“今日者,民族主义发达之时代也,而中国当其冲,故今日而再不以民族主义提倡于吾中国,则吾中国乃真亡矣!”

按梁启超的论断,中国之旧的“经史教育”,导致国人“知有朝廷而不知有国家”、“知有个人而不知有群体”。朝廷利益与民众利益常不一致;个人利益与群体利益也常有冲突。无民族意识,无国家意识、无群体意识之国人,于外敌入侵之际,多有做“带路党”者,实属必然。当务之急,乃是“提倡民族主义,使我四万万同胞强立于此优胜劣败之世界”。1901年李鸿章去世,梁氏撰文评价其人之功过,明确表示:“李鸿章不识国民之原理,不通世界之大势,不知政治之本原”。“世界之大势”是什么呢?梁氏的答案就是民族主义:自16世纪以来,欧洲之发达,全赖民族主义,“今日欲救中国无他术焉,亦先建设一民族主义之国家而已。以地球上最大之民族,而能建设适于天演之国家,则天下第一帝国之徽号,谁能篡之。”民众有了民族观念,国家成了民族国家,自然就能团结起来,外敌入侵,即不再会有遍地冷眼旁观者,亦不会再出现大量的“带路党”。

与朝廷相类似,梁氏同样认为历史教育,是“提倡民族主义”的最重要的路径,故而发起“史界革命”。不过与朝廷孜孜于讲求“本朝列圣德政”不同,梁氏极度反感将历史教育变成“一人一家之谱碟”;清末十年“史界革命”最重要的成果,乃是将岳飞、文天祥、史可法乃至黄帝、炎帝等一大批历史人物,全都强行框入民族主义范畴,将其捧上“民族英雄”的祭坛。

…[详细]

英军自沙窝门水道进城,城内百姓围观者甚众。据宝复礼披露,曾有“一个忠诚的天津信使”,避开监视,“从这座皇城水门的栅栏空隙处钻了进来”,把天津被攻陷的消息传递给使馆区。由此推断,沙窝门水道大概也是中国人透露出去的。

“民族认同”模式虽然完胜,但仍有可供反思之处上述两种解决“带路党”问题的模式,最后以官方之“以忠孝为本”模式完败、民间之“民族主义救中国”模式完胜而告终。前者之完败固属正常,后者之完胜,今日观之,却仍有可供反思之处。

“民族认同”并不是解决“带路党”问题的唯一办法民族主义者,乃以全体国民为一民族共同体,以民族共同体之共同利益、共同文化,来凝聚爱国心。共同利益、共同文化,在清末“民族主义救中国”思潮兴起之前,其实并不缺乏。第一次鸦片战争期间发生的三元里抗英斗争,虽被后世宣传为“爱国行为”,但其初衷,却不过是保卫家园——英军出于好奇打开了存放在当地寺庙中的棺材,冒犯了当地的文化传统;英军在当地的劫掠和强奸行为,则侵犯了当地人的利益。在邻近那些没有发生此类侵犯情节的村庄里,民众并不忌讳向英军出售粮食、淡水、禽畜,乃至向英军出卖劳动力。在三元里民众的考量因素里,并没有“国家”的一席之地,但却有共同利益与共同文化。

再如义和团之兴起,今人看似早已摆脱多年宣教之影响,大多不再视其为“爱国壮举”,但摆脱此种影响之逻辑,却很奇怪,或指责团民“为难民族英雄聂士成”,或指责联军入侵北京时,团民“一夜间变成围观群众”;……仍不出民族主义之范畴。实际上,义和团之兴起,本与爱国无关,乃教民与非教民在共同利益、共同文化层面之冲突所致;朝廷虽欲招抚,将其纳入“爱朝廷”之范畴,奈何朝廷与团民之共同利益,并不尽然相同,明刀明枪之际,团民虽然愚昧,不知近代文明为何物,但其忠于自身之共同利益和共同文化,却是必然之事。朝廷希望纳团民于“爱朝廷”之范畴尚且不可得;后世希望纳团民之历史于“爱国家”之范畴,显然也只是徒增笑料;后人继续以民族主义之逻辑,指责不知民族主义为何物的团民“不爱国”,则未免有没事找事,自寻烦恼之嫌。

之所以举三元里民众抗英与义和团之兴起两例,乃旨在说明:民众有天然地为自身之共同利益、共同文化而抵御外敌之本能。此种本能早已觉醒,并不待知识分子为其灌输民族主义意识。换言之,“民族主义”在近代,诚然有过莫大的救亡作用;但其终究只是一种“想象的共同体”,并非承载共同利益、共同文化的唯一载体。也就是说:“民族认同”并不是解决“带路党”问题的唯一办法。

…[详细]

北京(抑或是天津)市井民众,微笑面对侵略者的镜头,并未表现出丝毫民族愤怒。八国联军中的日本随军记者拍摄。

清廷没有意识到,“政体认同”同样能够助其收拾民心诚然,清廷以其满洲之敏感身份,忌讳提倡“民族主义”,乃是情理中事。但这并不意味着清廷当日,除了重弹“忠孝为本”之老调外,再无收拾民心的办法。须知“民族认同”之外,尚有“政体认同”。慈禧曾对曹汝霖感叹“咱们中国即坏在不能团结”,曹汝霖亦曾回答:“以臣愚见,若是立了宪法,开了国会,即能团结”——曹氏说:“臣以为团结要有一个中心,立了宪,上下都应照宪法行事,这就是立法的中心。开了国会,人民有选举权,选出的议员,都是有才能为人民所信服的人,这就是领导的中心。政府总理,或由钦派,或由国会选出再钦命,都规定在宪法,总理大臣有一切行政权柄,即为行政的中心。可是总理大臣,不能做违背宪法的事,若有违宪之事,国会即可弹劾,朝廷即可罢免,另举总理。若是国会与政府的行策,不能相容,政府亦可奏请解散,另行选举。所以这个办法,各国都通行,政府与国会,互相为用,只要总理得人,能得国会拥护,国会是人民代表,政府与国会和衷共济,上下即能团结一致。臣故以为立了宪,开了国会,为团结的中心,一切行政,都可顺利进行了”——这番话所讲的,其实就是“政体认同”对收拾民心的关键作用。

可惜的是,慈禧的感叹没有换来真正的反思。清末十年新政,朝野终于还是为“立宪”二字打得头破血流,究其原因,无非是朝廷欲效仿扩张君权之日式立宪;士绅欲效仿扩张民权之英式立宪。所谓“政体认同”终成泡影;辛亥一役,支撑清廷数百年统治之“士绅”,亦做了革命的“带路党”,成为策动各省独立最关键的力量,清廷遂土崩瓦解。

…[详细]结语观清末朝野解决“带路党”问题之得失,可知时代之变迁,必有草蛇灰线。